Eine Übersicht über ausgewählte projektbasierte Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt an der Bauhaus-Universität Weimar, die üblicherweise gemeinsam mit den Assistenten des Lehrstuhls Produktdesign und Interaction Design entwickelt, moderiert und durchgeführt wurden.

Timm Burkhardt (2017 bis laufend)

Kristian Gohlke (2011 bis 2017 und 2019 bis 2022)

Daniel Wessolek (2009 bis 2011)

Für Projektbeschreibungen die Listeneinträge anklicken:

MARGINAL GAINS - UNIVERSAL DESIGN. kleine Helfer- große Herausforderung

Werkzeuge, Apparate, Hilfsmittel. In der Arbeitswelt oder zu Hause verbringen wir einen großen Teil unseres Alltags damit, uns um Kleinigkeiten zu kümmern. Wir optimieren Abläufe und Prozesse und wir sorgen für ein sicheres und sauberes Umfeld, wir bringen Dinge an ihren Platz oder sorgen dafür, dass die Menschen, die uns wichtig sind, eine helfende Hand bekommen, wenn sie eine brauchen. Wir übernehmen Aufgaben, die sich im besten Fall wiederholen, im schlimmsten Fall aber lästig sind.

Stellen wir uns eine Welt vor, in der zeitraubende, alltägliche Aufgaben einfach erledigt werden. Eine Welt, in der wir uns entscheiden können, unsere Zeit mit den Dingen zu verbringen, die wirklich wichtig sind.

Im Projekt gilt es Prototypen zu bauen und Szenarien zu erproben. Das Ziel ist dabei eine dynamische Interaktion zu finden zwischen technischen Systemen und einer sozialen Dimension der Produktgestaltung.

Wir nennen das seit einiger Zeit UNIVERSAL DESIGN.

Der Focus liegt auf der Entwicklung von kleinen und großen Helfern für den Alltag, die unter Anwendung der Strategien des PRODUKT DESIGN und des INTERACTION DESIGN umgesetzt werden.

https://www.design-museum.de/de/ausstellungen/detailseiten/heimlich-helden.html

Vor welchen Herausforderungen steht der zukünftige Umgang mit Hygiene?

Viele Bereiche des Lebens sind umfänglich betroffen und stehen vor völlig neuen Fragen.

Welchen Beitrag kann Design dazu leisten?

Die Gestaltung steht bei der Bewältigung der Transformationsprozesse vor ganz neuen Aufgaben. Wie wird Hygiene zur Kulturtechnik im Alltag?

wir entwerfen weil wir suchen, nicht weil wir wissen Otl Aicher

Gesundheitsprävention ist mehr als nur Maskenvariationen, persönliche Schutzausrüstungen (PSA/PPE) oder neue Desinfektionsmittelspende. Ansatzpunkte für die Projektarbeit sind: Raumstrukturen, Systemdesign & Organisation, Bekleidung, Mobilität & Möblierung, Automatisierung & reaktive Umgebungen, Interaktion & Benutzeroberflächen, Ernährung, Prävention, etc.

Gesichter, überall Gesichter!

An der Gesichtserkennung arbeitet ein Teil unseres Gehirns andauernd. Gesichter sehen wir fast überall. In Gegenständen, Umgebungen und in den Wolken sehen wir dauernd Gesichter. Unsere Wahrnehmung ist immer auf der Suche nach Mustern. Und das Gesicht ist für uns Menschen das wichtigste aller Muster. Bestimmte Regionen im Gehirn sind allein darauf spezialisiert, Mimik zu erkennen. Allzu genau nimmt es das Gehirn aber mit den Gesichts-Kriterien meist nicht: oft reichen ein paar Punkte und Striche und man assoziiert Gesichtszüge in allen möglichen Alltagsgegenständen. Liegt ein Muster nur teilweise vor, vervollständigt das Gehirn dies zu einem Ganzen. „Pareidolie“ heißt dieses Phänomen in der Fachwelt. https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/gesichter-darum-sehen-wir-sie-ueberall/

Masken, überall Masken!

Und wir sehen nur noch die Augen…

Durch die Maskenplicht in Zeiten der Pandemie erfährt das Thema eine völlig neue Dimension und Bedeutung. Maskierungen brechen mit der Gewohnheit, Gesichter als Schlüssel zum Wesen eines Menschen zu lesen. Das kann irritieren, bisweilen auch eine bedrohliche Wirkung entfalten.

Masken gehören zu den Kultgegenstände mit der längsten, beziehungsreichsten und zugleich kontroversesten Geschichte. Im Spannungsfeld von Zeigen und Verbergen haben sie auch in der gegenwärtigen Kultur und Gesellschaft höchste Aktualität.

Bei Masken denken wir an Fasnacht, Karneval, an afrikanische Stammesriten oder Totenmasken, an Theater, Film und Mode – an Rollenspiel, Identitätswechsel, Verhüllung und Schutz. Masken haben als kultische Objekte eine lange, komplexe und auch kontroverse Geschichte. http://www.jitter-magazin.de/maske-in-der-kunst-der-gegenwart/

Doch wie wird das Thema in der Gestaltung für die Interaktion und die Kommunikation behandelt?

Muster und Mimik. Sprache ist sehr wichtig, aber mimische Kommunikation und Interaktion ist sozial bedeutsamer als gedacht. Ist dies eine Aufgabe bei der Gestaltung von Objekten und Interfaces und bei der Entwicklung von technischen Apparaturen? Menschliche Eigenschaften werden dabei auf Nichtmenschliches übertragen.

Kann man (Non)Anthropomorphismus als Strategie verstehen?

Im Projekt untersuchen wir menschliche Interfaces im Industrial Design und loten den Designraum solcher Anwendungen in verschiedenen Anwendungen aus. Oft kann dabei eine anthropomorphe bzw. zoomorphe Gestaltung bei technischen Gegenständen (z.B. Robotern) auch Ängste und Beklemmung auslösen. Wie wenig Gesicht braucht es beim Entwurf, um ein Gegenüber, eine „alterity“ zu schaffen? Gibt es Wege aus dem „ucanny valley“? Was heisst es die technische Welt menschlicher zu machen?

Arbeitsfelder: Interaction Design, Experience Design, Industrial Design, Robotics Rethicare

(c) brionvega 1965/Castiglioni

Soziale Orte haben sich verändert, sind verloren gegangen, sind schwer zugänglich geworden. Mitmachen, erleben, sich selbst erfahren: dies erfordert öffentliche Orte mit einem eigenen Gebrauch, einer eigenen Identität und einer eigenen Intimität. Damit verbundene Interaktionen brauchen wir für unseren menschlichen Austausch.

Unter dem Titel „The great good place“ veröffentlichte der US-amerikanische Soziologe Ray Oldenburg 1989 ein Buch, das die Idee vom „dritten Ort“ der Öffentlichkeit vorstellte. „Dritte Orte“ sind für ihn – nach dem eigenen Zuhause als „Erstem Ort“ und dem Arbeitsplatz als „Zweitem Ort“ – öffentliche Orte, Räume der Gesellschaft. Diese Orte sind offen, für jedermann zugänglich, gratis zu nutzen. Orte, wo man alleine oder gemeinsam hingehen kann, wo man sich auskennt und wo man selber eine Rolle spielen kann. Orte, die man für sich in Besitz nehmen kann. Sie sind wichtig, weil wir die Öffentlichkeit für die öffentliche Debatte über öffentliche Angelegenheiten brauchen.

Durch die aktuelle Dynamik sind viel Orte nur noch eingeschränkt nutzbar. Nicht begehbare Orte bezeichnen Bereiche, die durch immaterielle Grenzen von ihrer Umgebung getrennt werden. Diese Grenzen müssen wir wieder aufheben.

Das Projekt experimentiert mit der Manipulation von Grenzen privater und urbaner Orte. Der soziale Ort gewinnt damit an Beachtung. Er wird zurückerobert und wiederaufgebaut. Es entstehen hypothetische, neue experimentelle Szenarien und Raumgefüge, die inszenieren, überhöhen und damit einen Prozess des Denkens und Entwerfens über die Rolle dieser „Dritten Orte“ anregen.

Arbeitsfelder: MOBILITÄT-URBANITÄT-MÖBEL-LEBENSRAUM-INTERAKTION-DESIGN-Ausstellungen- Museen

(c) cafe takdak nama

(c) Dominik Kesterton, NYT

Im Kontext von „Abstand und Nähe“ sollen verschiedene Interaktionsszenarien und Mobilitätskonzepte hinterfragt und entwickelt werden.

Von realen Anwendungsszenarien ausgehend ( social distancing – Mikro- und Makromobilität, dem Übergang zwischen drinnen und draußen, nah und fern, schnell und langsam, Individualverkehr und Massenmobilität, Lasten und Laster, Ressourcen und Routinen, Walzen und Raupen, Zeit und Raum, Pendeln und Pilgern) – entwickeln die ProjektteilnehmerInnen neue Perspektiven, die in Funktionsprototypen exemplarisch erprobt und erlebbar gemacht werden sollen.

Spaßsportgerät, Vehikel für die Telepräsenz zur Erkundung nicht (mehr) zugänglicher Orte, Hol-und Bringdienste, minimale Nutzfahrzeuge, bis zur Mobilität im Alter und den Marsrover zum Besuch im Altersheim - egal ob mit Muskelkraft oder elektrisch angetrieben - alles ist erlaubt.

Lösungsansätze sollen sich dabei im Wechselspiel von Universal Design, User-Experience, sozio-ökonomischer Nachhaltigkeit, Hygiene und dem Spaß am Vehikel, orientieren.

Was können wir gegen die Prokrastination in der Krise tun?

Proxemik

Die Proxemik als eine bestimmte Form der nonverbalen Kommunikation schließt die Beziehungen zwischen dem Körper des Sprechers und anderen Menschen oder Gegenständen in seiner Umgebung mit ein, d.h., das Schlüsselkonzept ist der Raum. Einer der wichtigsten Forscher auf diesem Gebiet, Edward Hall, stellte fest, dass die menschliche Nutzung des Raumes kommunikativ ist, wobei der Abstand zwischen zwei Akteuren z.B. auf den Grad ihrer Vertrautheit und Zweck ihrer Kommunikation hinweist. Individuen senden dadurch Botschaften aus, dass sie sich selbst in eine bestimmte räumliche Beziehung zueinander stellen. In der Proxemik geht es um Fragen „Wie stellt sich ein Gesprächspartner zu seinen Zuhörern?“ wird innerhalb der Proxemik behandelt. Wie bewegt sich ein Redner im Raum während er seine Zuhörer anspricht? Ist seine Körperhaltung ab- oder zugewandt? Wie lange hält die Zugewandtheit vor? Wendet er sich ab und erwartet unterschwellig eine kritische Haltung von den Zuhörern, weil er etwa selbst nicht von seinen Worten überzeugt ist? Die Proxemik ist daher sowohl ein Gebiet der Psychologie als auch der Kommunikationswissenschaft und untersucht, welche Signale Individuen durch das Einnehmen eines bestimmten Abstandes zueinander dadurch austauschen. Die Proxemik beschäftigt sich also mit dem Raumverhalten als einem Teilgebiet der nonverbalen Kommunikation. Das Empfinden dieser Distanzen bzw. des Raumes allgemein ist je nach Kultur sehr verschieden. Proxemiker erforschen das Raumverhalten von Menschen und fanden vier Distanzzonen, die aber keine Fixgrößen sind, denn abhängig ist das Raumverhalten von Menschen zueinander neben der aktuellen Position auch von kulturellen Normen, von Geschlecht, Beruf oder auch vom Temperament der Kommunikationspartner: Die intime Zone (Vertraute, Verliebte…) reicht bis etwa 60 cm, die persönliche Zone (gute Freunde, Bekannte, Familie) von 50 bis 150 cm und die gesellschaftliche oder soziale Zone (Menschen, die in sozialen Funktionen miteinander kommunizieren) von 150 bis 360 cm. Die öffentliche Zone (Theateraufführungen, Uni-Vorlesungen, auch Flucht-Distanz) ist größer als 360 cm.

Im Detail dazu siehe Distanzzonen und Territorialität – Der Umgang mit Raum. Ebenfalls der Verletzung der Distanzzonen zuzurechnen sind Einbrüche, unter denen Einbruchsopfer oft sehr lange Zeit an Angstzuständen und Schlafstörungen leiden. 71 Prozent der Betroffenen gaben in einer Studie in Österreich an, für sie sei die Vorstellung am schlimmsten, dass ein Fremder in den vermeintlich geschützten Raum und in ihre Privatsphäre eingedrungen ist. 86 Prozent fühlten sich unmittelbar nach dem Einbruch in ihrer Wohnung nicht mehr sicher und hatten Angst, erneut Opfer von Einbrechern zu werden. Die psychischen Folgen eines Einbruchs führen oft auch dazu, dass sich das Leben der Betroffenen schlagartig ändert, etwa durch Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Angst vor dem Alleinsein oder Schlafstörungen. Siehe dazu Einbrüche als Verletzung der Distanzzone. Professionelles Handeln unterscheidet sich dabei vom Alltagshandeln darin, dass es Nähe und Distanz zu seinen AdressatInnen und deren Problemen auf professionelle Weise verschränkt und miteinander vermittelt. Handeln von Menschen in ihrer jeweiligen Lebenswelt geht entweder von nahen, vertrauten, intimen Beziehungen aus wie zur Familie, zu Freunden bzw. zu Vertrauten oder aber von distanzierten, sachlichen, oberflächlichen Beziehungen zu Unbekannten, Funktionsträgern oder Marktpartnern. Professionelle Arbeitsbeziehungen sind im Unterschied zum Alltagshandeln nahe und distanziert zugleich, denn diese können manchmal Intimeres betreffen als die intimste private Beziehung, etwa in Bezug auf Partner- oder Elternschaft und gleichzeitig distanzierter sein als die meisten bloß funktionalen Beziehungen. Nähe und Distanz zu vermitteln ist auch eine zentrale Aufgabe in sozialen und pädagogischen Feldern professionellen Handelns, den darin ist der professionelle Kern dieser Berufe angesiedelt, in denen sich die Herausforderung stellt, einerseits formale Berufsrollen kompetent auszufüllen, andererseits sich zugleich auf persönliche, emotional geprägte und nur begrenzt steuerbare Beziehungen einzulassen. Die Bewältigung von dieser Ungewissheit ist eine wesentliche Voraussetzung professionellen Handelns. Ausgangspunkt dieses Anspruchs ist die Annahme, dass wirksame Hilfe in Problemsituationen für Menschen nur dann zustande kommen kann, wenn ExpertInnen nicht allein auf der Basis eines generalisierten und routinengesteuerten Fach- und Fallwissens rollenförmig handeln, sondern ihre intuitive und persönliche Erfahrung und Urteilskraft einsetzen, um einen lebenspraktischen Problemfall der Betroffenen kommunikativ auszulegen. In einen solchen Zusammenhang wirken neben spezifischen und explizit geäußerten Interessen und Situationsdeutungen auch diffuse und insbesondere affektiv getönte und teilweise unbewusste Sozialbeziehungen ein und entscheiden über das mögliches Gelingen dieses Arbeitsverhältnisses. Nähe im pädagogischen Bereich etwa ist definiert als eine Beziehung zwischen zwei Individuen, also etwa Lehrer und Schüler, die nicht nur oberflächlich, sondern durch Emotionalität, gegenseitiges Verständnis und das Aufeinandereingehen geprägt wird. Nähe ist in der Regel dabei der Ausgriff auf die ganze Person und das innere Wesen, ist also nichts nur Räumliches, sondern auch etwas körperlich Empfundenes. Während ein Mensch Nähe vielleicht eher als Anerkennung und Wertschätzung positiv betrachtet, kann der andere diese als zudringlich und unangenehm empfinden. Da alle Menschen Gefühlsäußerungen subjektiv wahrnehmen, können im Umgang mit Nähe und Distanz Probleme entstehen.

Bildquelle http://www.seminarhaus-schmiede.de/pdf/verstehen-theorie.pdf (10-08-08) (Stangl, 2020).

Verwendete LiteraturStangl, W. (2020). Stichwort: 'Proxemik'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik.

WWW: https://lexikon.stangl.eu/428/proxemik/ (2020-04-02)

Biofakte -Artefakte -Apokalypse

designing the everyday apocalypse

Über das Leben in utopischen/dystopischen Alltagszenarien des Wandels.

Kommentare zum Zustand der Welt betreffen aktuell immer die großen Probleme.

Nachhaltigkeit, Klimawandel, Energiewende, Tierethik, Artensterben, Digitalisierung und Globalisierung gehören zu den Begriffen, die im Rahmen ästhetischer und kreativitätsrelevanter Debatten ständig fallen und gern als vitale Herausforderungen der näheren und weiteren Zukunft eingestuft werden. Das Verhältnis von Natur, Gesellschaft und Wissenschaft muss neu gedacht werden.

Wir stehen vor gewaltigen Umbrüchen und Herausforderungen.

Und auch im Alltag schlummert an jeder Ecke die tägliche Katastrophe.

Und öfters sind dies absurde, abgründige und manchmal vergnügliche Alltagsdesaster,

daily disasters denen man am besten mit positiver Energie, mit Humor und mit Witz begegnet. Scheinbar unsinnige Lösungen haben dabei oft den besten Erfolg. Angst ist nur ein gutes Mittel gegen Verstopfung, denn eigentlich braucht es Kreativität und Mut zu neuen Wegen. Designerinnen und Designern fällt dabei eine ganz besondere Rolle zu, solche Szenarien und Alltagskatastrophen wahrzunehmen und in verantwortungsvolle und parasitäre Lösungen zu verwandeln.

Ziel des Projektes ist es, eine Sammlung von Alltagsobjekten anzulegen, die durch kleinste Veränderungen der Beobachterposition zeigen, dass Produkte partizipativer, zugänglicher und inklusiver werden.

guilty pleasure Laster {n}heimliches Vergnügen {n}Vergnügen {n} mit Gewissensbissen

Wir wissen alle was gut, effizient, gesund, vernünftig und damit richtig ist.

Doch es gibt auch eine andere Seite, eine Welt der kleinen Heimlichkeiten. Und sie zeigt eines: manchmal ist es unglaublich befriedigend, sich mal auf etwas Sinnloses einzulassen – etwas, das keinen Zweck hat, nicht bewertet wird und bestens dafür geeignet ist, den Gedanken ihren freien Lauf zu lassen.

Scheinbar sinnlose Zeitverschwendung kann sehr entspannend sein.

Guilty Pleasure - ein schuldiges Vergnügen. Obwohl man weiß, dass es allgemein nicht hoch angesehen ist oder als durchaus ungewöhnlich oder komisch betrachtet wird.Dieses Vergnügen kann ein Essen sein, ein Film, Objekte, Kleidung oder Musik...etc.etc.

Beauty-Tutorials, Supermarkt-Prospekte, Rom-Souvenirs, Gossip- Klatsch und Tratsch...Gestaltung und Lebensfreude. Ziel des Projekts ist es: Entwürfe, Konzepte und Prototypen zu entwickeln und zu bauen, die Dinge und Gedanken umsetzen und in vielen Bereichen die verloren gegangene Lust zurückholen. Wege zu gehen, die wir uns nicht getraut haben, die wir in der rationalen Welt nicht finden und die vor purer Lebensfreude nur so sprühen...

Verbotene Früchte, Sinnlose Maschinen, Trampelpfade des Denkens

- all work and no play made Jack a dull boy- was machst du wenn niemand hinschaut?- was ist deine Tanzmusik?- politisch inkorrekte Witze- Naschen ist das bessere Essen / gestohlene Äpfel schmecken besser- Top 10: Schokolade / Alkohol / Kaffee / Fast Food / Netflix / Social Media / Porn / Essen liefern lassen / den eigenen Kindern die Süßigkeiten klauen/ ?- Stefan Sagmeister „The happy show“ - Hermann Hesse „Die Kunst des Müßiggangs“ / Miguel de Unamuno „Plädoyer des Müßiggangs“- short term stupid self interest

Roboter sind die Ikonen des technischen Fortschritts und haben die Welten des Science-Fiction-Kinos als feste Bestandteile schon immer bestimmt und geprägt.

„Ex Machina“ -„A.I.“ -„Star Wars“ -„Terminator“...

Und jeder Roboterfilm seit „Metropolis“ behandelt existenzielle Fragen und lebt von der ultimativen Provokation: wenn Maschinenwesen fühlen, was ist dann der Mensch? Forscher und Wissenschaftler träumen von der Überwindung des Menschen durch selbstlernende Maschinen -aktuell ist das mit der Entwicklung von Schach+GO-spielenden und lernenden Algorithmen in Rechner von Alphabet/Google besonders drastisch sichtbar.

Künstliche Intelligenz und Robotik, was heißt das für den Einsatz im Alltag, für die Arbeitswelt und in sozialen Bereichen? Beim Einsatz von Robotern stellen sich dabei ethische Fragen. Pflegeroboter können hilfreich sein, sind aber auch umstritten, da sie eben auch als Technik ohne Empathie gelten und gewisse arbeitssoziologische Fragen zu den Folgen einer Entgrenzung und Subjektivierung von Technik, rücken dabei in den Focus.

Wie können Roboter im Gesundheitswesen eingesetzt werden?

Ein Thema, das nach gestalterischer Umsetzung verlangt. Denn hier treffen sich die technischen Möglichkeiten mit einer steigender Nachfrage und einem Mangel an Arbeitskräften. Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu, Personal dagegen ist vielerorts Mangelware. Bringen also bald eifrige Blechkisten das Essen ans Krankenbett, messen das Fieber und helfen den Patienten beim Waschen? Sausen selbstfahrende Betten mit eingebauten Sensoren durch die Gänge?

Und wer fällt eigentlich die Entscheidungen und stellt die Weichen?

Im Projekt liegt der Focus auf der Entwicklung von kleinen und großen Helfern für den Alltag, die unter Anwendung der Strategien des PRODUKT DESIGN und der HUMAN- COMPUTER INTERACTION umgesetzt werden.

Wie können wir einen Beitrag bei der Diskussion um Pflegeroboter leisten?

Wie erfolgt die Interaktion zwischen Mensch und Technik? Wie funktioniert SOCIAL DESIGN im Zusammenwirken mit technologischen Entwicklungen?

Im Projekt gilt es Prototypen zu bauen und Szenarien zu erproben.Das Ziel ist dabei eine dynamische Interaktion zu finden zwischen technischen Systemen und einer sozialen Dimension der Produktgestaltung. Wir nennen das seit einiger Zeit UNIVERSAL DESIGN.

Interaction Design ( Interaktionsgestaltung) bildet in umfänglicher Weise eine Wandlung des Designbegriffs ab, die sich unter dem Einfluss der Informatik und der Digitalisierung in den vergangen Jahrzehnten vollzogen hat.

Interaction Design erlaubt es eine Brücke zu schlagen zwischen dem Entwurf materieller Artefakte hin zu immateriellen Werkzeugen. Interaction Design bringt zunächst disparate Bereiche unter einen überdachenden Begriff und rückt bei den Entwurfslösungen immer den Menschen ins Zentrum. Bei den entstehenden Lösungen gilt es zwei Ebenen miteinander zu verbinden: die funktionale und die informelle...Dies erfordert mutige Schritte und Wege zwischen den Bereichen des Expertenwissens.

Das Suchen und Finden im Interaction Design erfolgt oft ohne direkte Absicht. Es sind Trampelpfade des Denkens und Machens, die häufiger als gedacht entstehen.mTrampelpfade bilden sich, weil offizielle Wege oft Umwege sind. Trampelpfade sind eine Rebellion der Nutzer gegenüber den Planern. Trampelpfade sind zugleich Methode und Ziel eines Entwurfsprojekts, das ganz bewusst mit Widersprüchen und Abgründen umgeht und kreative Zerstörung zulässt. Wie entstehen Möglichkeitsräume für Design?

1. Versetzen Sie sich in eine 100 Jahre entfernte Zukunft zwischen Chaos und Poesie, in der unsere jetzigen Probleme nicht mehr relevant sind. Beschreiben Sie einen kompletten fiktiven Tagesablauf vom Morgen bis zum Abend!

2. Studieren Sie die Geschichte: Wie hat sich die Technologie und Gesellschaft in den vergangenen 200 Jahren entwickelt? Was waren die Utopien? Und wie weit haben sich diese erfüllt?

3. Schauen Sie aus diesem Möglichkeitsraum auf das Jahr 2020 zurück.

4. Zeigen Sie spekulative, provozierende und pragmatische Artefakte, die nötig waren um die Herausforderungen der damaligen Zeit anzupacken. Gehen Sie dabei ungewohnte Wege, experimentieren Sie.

In rein marketingorientierten Entwicklungsprozessen und mit dem Versprechen des Komfortgewinns durchdringen technische Hilfsmittel und Apparaturen fortschreitend nahezu alle Lebensbereiche. In der Summe ist oft das Gegenteil von Komfort spürbar, in der Ästhetik der scheinbaren Einfachheit werden beiläufige Alltagssituationen und Tätigkeiten zunehmend vom diffusen Gefühl einer steigenden Komplexität und Hilflosigkeit geprägt – das Bedienen hat das Begreifen ersetzt. In der oberflächlichen, beliebigen Ästhetisierung werden viele Nutzer ausgegrenzt und marginalisiert. Technologien verändern unsere Lebenswirklichkeit und unsere Verhaltensweisen.

Hier setzt das Universal Design an. Denn Gestaltung kann mehr! Bei der Gestaltung nach Universal-Design- Grundsätzen geht es ums Ganze! Entlang eines ethisch fundierten Wertesystems denken und handeln Gestalter kontextbezogen, kulturell, sozial und volkswirtschaftlich für alle potentiellen Nutzergruppen visionär. Dem kurzfristigen Angebot für einzelne Zielgruppen wird eine nachhaltige Entwurfskultur der guten Gestaltung für alle entgegengesetzt. Es gilt das Subjekt in der Gemeinschaft zu stärken und nicht auf einen anonymen Objektcharakter zu reduzieren. Ziel ist es, Wirkprinzipien, Materialien und Technologien für den Menschen sinnvoll einzusetzen. Szenarien und Akteure werden anhand von Fallbeispielen untersucht.

Welche Möglichkeiten eröffnen sich bei der Nutzung von Luft in der Gestaltung?

Im ergebnisoffenen Prozess entwickeln die Projektteilnehmer/innen Entwürfe bei denen Luft eine – im weitesten Sinne – tragende Rolle spielt.

Wie funktioniert Luft als Gestaltungsmittel, als Medium, als Zwischenraum oder als Füllstoff für Strukturen und den Leichtbau?

Wie entstehen Volumenkörper, dynamische Strukturen, Klangerzeuger, pneumatische Objekte, Flugobjekte, textile Strukturen, Formwandler & SoftRobots aus, mit und durch Luft?

Ausgehend von historischen und aktuellen Beispiele für Luftobjekte, nähern wir uns einer neuen Formensprache und hinterfragen die Ästhetik der isotropischen Verformung. In praktischen Experimenten und Einführungen befassen wir uns mit den physikalischen und technischen Eigenschaften von Luft. Herstellungs- und Verarbeitungstechniken werden im Projektverlauf vermittelt und fließen in die Entwurfsarbeit ein. Begleitend widmen wir uns auch der Frage wie Luft als Gestaltungsmittel, z.B. durch Materialeinsparung und zur ökologischen Nachhaltigkeit von Produkten beitragen kann.

Die Welt ist ein dynamische Puzzle, nur die Teile passen nicht immer zusammen. Gegenstände die monolithisch gedacht und entworfen werden bieten oft keinen Raum für Veränderung oder Anpassungen und verlieren damit schnelle ihren Nutzen, ihren Platz in der Welt. Sie werden obsolet und fallen auf einen skulpturalen Charakter zurück. Demgegenüber stehen Gestaltungsansätze die Erweiterbarkeit, dynamisches Wachstum, Individualisierbarkeit, Neuordnung und Umnutzung zulassen und fördern. Es entsteht ein kohärentes System der Dinge das anschlussfähig ist und Nutzern Handlungsspielräume eröffnet anstatt diese künstlich zu Begrenzen.

Ziel des Projekts Building Blocks ist die Konzeption und Entwicklung von offenen, erweiterbaren und modularen Systemen die in ihrer Summe mehr bieten als in sich geschlossene Einzelobjekte. Hierzu werden bestehende Systeme analysiert, Prinzipien der Gestaltung von modularen Systemen und offene Gestaltungsansätze betrachtet und diskutiert. Auf dieser Grundlage entwickeln die Projektteilnehmer in methodisch-strukturierten Designprozessen eigene systemisch modulare Gestaltungslösungen für unterschiedliche Entwurfsfelder und Nutzergruppen.

Der Übergang an der Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen ist vielfach auch ein Übergang zwischen dem der weichen Feinmotorik der Hand und der starren Härte der Benutzeroberfläche. Oft verschwindet das Interface gänzlich hinter Glas und ist taktil nur noch als uniforme, kalte Fläche wahrnehmbar. Der Nutzer wird vor die Tür gesetzt, ausgesperrt und drückt sich die Nase an der Fensterscheibe platt. Hier setzt das Projektmodul an:

Ausgehend von aktuellen Forschungsthemen werden in Kleingruppen Konzepte, (physische-) Skizzen, Modelle und Prototypen für haptisch- und taktil erfahrbare Benutzerschnittstellen auf Basis des Prinzips der dynamischen Formwandlung entwickelt. Die technische Grundlage für die Projektarbeit bilden u.a. Methoden aus den Bereichen Soft-Robotics, Mikropneumatik und -hydraulik. Bei der Konzeptentwicklung und Erprobung von Mock-Ups und Prototypen im Projektverlauf sollen nutzerzentrierte Designstrategien angewandt und praktisch erprobt werden.

Die Projektteilnehmer konzipieren, konstruieren und testen Bedienelemente und Nutzeroberflächen für spezifische Anwendungsszenarien, z.B. in den Bereichen Mobilität, Medizin, Körpernahe Technologien, Unterhaltungsanwendungen, Musikinterfaces oder Maschinensteuerung. Einführungen in den Einsatz elektronischer Bauteile im Entwurfsprozess und eine Einführung in die Konstruktion und Herstellung von Soft-Robotic Aktuatoren durch CAD, 3D-Druck und Silikonguß sind Bestandteil des Projektes.

Soft Robotics ist ein aktuelles Arbeitsfeld dass sich der Entwicklung und Erforschung von Sensorelementen und Aktuatoren aus weichen und flexiblen Materialien widmet. Soft Robotic Aktuatoren können pneumatisch, durch innenliegende Luftkammern ihre Größe und Form verändern. Die Bewegung dieser dynamischen Objekte kann manuell oder elektronisch gesteuert werden.

Der Prozess zur Herstellung von Soft Robotic Elementen basiert auf herkömmlichen Verfahren zur 3D-Modellierung, 3D-Druck und Silikonguß. Projektteilnehmer werden Herstellungsverfahren aus dem Bereich Soft Robotics und verwandter Felder anwenden, für ein spezifisches Entwurfsfeld anpassen und ggf. um eigene Methoden erweitern.

Ziel ist es die eigenständige Planung, Konstruktion und Umsetzung von Soft Robotics Elementen zu beherrschen und auf verschiedene Einsatzfelder anwenden zu können. Von besonderem Interesse sind dabei insbesondere die folgenden Bereiche: Mensch-Maschine Interaktion, Medizintechnik, Prothesen/Orthesen, neue Musikintrumente/Interfaces, Formverändernde Geräte, Spielzeuge für Kinder, Spielzeuge für Erwachsene, Unterhaltungsanwendungen und Mode.

Wie verträgt sich das Wechselspiel aus Ertüchtigung, Abhängigkeit und Entmündigung des Nutzer durch neue Technologien mit dem Streben nach Kontrolle und Selbstbestimmung und den Zielen einer „nutzerorientierten Gestaltung“ (Human-Centered Design)?

Welche Rolle spielt die Gestaltung in diesen Prozessen? Wie kann die Dynamik aus Machbarkeit, Überwachung, Zwangsläufigkeit und bequemer Entmündigung zum Wohle des Menschen beeinflusst werden? Welches Potential bieten nutzerorientierte Gestaltungsansätze zur Entwicklung von Qualitäten, die auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen anstatt neue Bedürfnisse zu schaffen?

Wie können wir die Bedürfnisse des Menschen zum Maßstab für die Entwicklung unserer Lebenswelt machen?

Im Rahmen dieses Projektes werden sich die Teilnehmer in Theorie und Praxis mit nutzerzentrierten Strategien des Interaction Design auseinandersetzen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei Ansätze zur Gestaltung und Evaluation des Nutzererlebnisses: „User Experience“. Ziel ist es interaktive Systeme (Entwürfe im Kontext ihrer Nutzung) durch die Untersuchung ihrer Wechselwirkungen auf die (zwischen-)menschliche Kommunikation und das menschliche Handeln zu begreifen und zu gestalten.

Formentwicklung, Formenbau und Produktion im Kontext von handwerklicher und industrieller Herstellung von Keramik, Porzellan und Glasobjekten. Im Wechselspiel zwischen der Porzellanwerkstatt der Bauhaus-Universität und dem Industriepartner Kahla Porzellan sollen Entwurfs- und Produktionsprozesse praktisch erprobt und reflektiert werden.

In Kooperation mit der KAHLA Porzellan GmbH (Viola Ahrensfeld, Produktmanagerin) und der OTH Regensburg (Prof. Matthew Burger & Prof. Jakob Timpe)

Die Phänomene retten — Der Mensch im Zentrum der Gestaltung!

Produktgestalter definieren ihren Aufgabenbereich oftmals in der Gestaltung der Wechselwirkung zwischen Form und Funktion. Der Mensch als komplexes Wesen im Kontext seiner Wahrnehmungen und Handlungen spielt dabei oft nur eine sekundäre Rolle und wird auf einige ergonomische Kennzahlen reduziert.

Im Rahmen des Projektes im Wintersemester 2013/14 sollen interaktive Apparaturen und Werkzeuge entwickelt werden, die Sinne stimulieren und Sensationen erzeugen. Die Wahrnehmungen, Geschichten und Gefühle des Individuums bilden den Fokus der Entwicklung von interaktiven Installationen, Apparaturen, Interventionen und Werkzeugen.

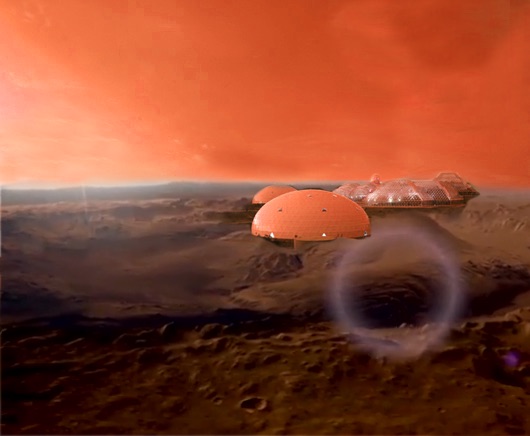

Im Projekt im Studiengang Produktdesign sollen Konzepte und Entwürfe für die Filmarchitektur und die Ausstattung für eine, in der Finanzierungsphase befindliche, Fernsehserie entwickelt und realisiert werden. (Real und VFX für Kinder 9+ / Format Sci-Fi weekly 52×25 min / Produktion Makido Film und MDR-Kika) Dies umfasst alle Aspekte der inhaltlichen, künstlerischen und technischen Realisation der Gesamtgestaltung einer Science–Fiction–Filmwelt. Dabei spielen Objekte in realen und virtuellen Szenenbildern eine wichtige Rolle. Ausgewählte Entwürfe sollen entweder direkt in der Filmproduktion Verwendung finden oder den Ausstattern und Szenenbildnern als Stilvorlage dienen.

Im Projektverlauf werden in kurzer Abfolge – in schnellen Sprints – eine Vielzahl von Entwürfen konzeptioniert und umgesetzt. Ein Besonderer Fokus liegt auf der Gestaltung von spekulativen Interfaces für eine Forschungsstation auf dem Mars. Die besten Entwürfe machen das Rennen.

In Kooperation mit der Makido Film GmbH Wien/Weimar (Anke Lindemann, Golli Marboe)

Continuing the cooperation with our industry partner Swareflex (the lighting branch of Swarovski) Product Designers and Architects we will investigate further the potential of interactive lighting in various fields. Conceptual and practical Methods of Art & Design are applied to research questions in the area of human-computer interaction (HCI) in architectural and urban settings.

Concepts for interactive and tangible devices, spaces and applications will be developed. Prototypes showing the functionality of these concepts will be realized and discussed in the course. Design and develop ideas, concepts and prototypes for innovative lighting solutions, interactions, products and applications. In Kooperation mit der Swareflex GmbH, (Dr. Georg Buchner, Dipl. Ing. Carolin Muss)

In Deutschland erkranken jährlich ca. 400.000 bis 600.000 Menschen an nosokomialen Infektionen – Infektionen, die sie im Zusammenhang mit einer Behandlung im Krankenhaus erleiden. Jedes Jahr sterben 7.500 bis 15.000 Menschen an den Folgen von Krankenhausinfektionen, lebensnotwendige Maßnahmen der modernen Medizin wie künstliche Beatmung oder Katheter erhöhen das Infektionsrisiko. Im Rahmen der deutschlandweit größten Präventionsstudie am Universitätsklinikum in Jena soll die Infektionsrate um 20% verringert werden – Welchen Beitrag können zur Erreichung dieses Ziels Entwürfe und Konzepte aus verschiedenen Bereichen der interdisziplinären Gestaltung leisten?

In Kooperation mit dem Universitätsklinikum Jena, Verbundprojekt ALERTS,

Prof. Dr. med. Frank M. Brunkhorst & Dr. med. Stefan Hagel.

Details zum Projekt H Y G I E N E ...

Ressourcennutzung – Energieverbrauch – Nutzerverhalten:

Welche Farbe hat Energie? Wieviel wiegt eine Kilowattstunde? Wie sieht CO2 aus? Und wie fühlt sich Stromsparen an? Die komplexen Zusammenhänge der nachhaltigen Ressourcennutzung, soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen scheinen zu abstrakt, um zu konkreten Handlungen zu motivieren. Welche Rolle kann die Gestaltung im Umgang mit den Fragen zukunftsfähiger, gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen spielen?

Das Projekt stellt einleitend die Entwicklung sogenannter Schlauer Materialien sowie ihren Kontext in Design und Architektur in den Vordergrund. In der darauffolgenden systematisch aufgebauten Umsetzungs- und Entwurfsphase für Designlösungen werden diese Eigenschaften und Technologien in Produkten und Projektlösungen anhand von Fallbeispielen und Prototypen angewandt und ihr potential praktisch erprobt.

Das Projekt vermittelt einen Einstieg in den Entwurfsprozess von interaktiven kinetischen Objekten. Im Projektverlauf wird aus der praktischen Arbeit heraus ein Verständnis der Mechanik der Dinge, dem Prototypenbau und im pragmatischen Umgang mit Elektronik/Mikrocontrollern vermittelt.

Im praktischen Arbeitsprozess werden Methoden des Interaktionsdesign iterativ über alle Phasen des Designprozesses angewandt und Designentscheidungen durch Nutzerstudien reflektiert und hinterfragt.